Le mythe du paradis perdu est aussi vieux que l’humanité. Les légendes sumériennes évoquaient déjà un lieu où les animaux vivaient en bonne intelligence, où l’homme ignorait la maladie… nous rêvons toujours à cette utopie. Peut-être, même aujourd’hui, existe-t-il des endroits de ce monde qui ressemblent au rêve.

Le mythe du paradis perdu est aussi vieux que l’humanité. Les légendes sumériennes évoquaient déjà un lieu où les animaux vivaient en bonne intelligence, où l’homme ignorait la maladie… nous rêvons toujours à cette utopie. Peut-être, même aujourd’hui, existe-t-il des endroits de ce monde qui ressemblent au rêve.

Au tertiaire, toute la partie centrale du bassin de l’Amazone était une gigantesque mer intérieure, reliée au nord et au sud du continent par deux îles archéennes (aujourd’hui le bouclier guyanais et les hauts plateaux brésiliens). Au cours des temps géologiques, les surrections et les effondrements ont profondément modifié la géographie de la région, créant des barrières naturelles, engendrant des fleuves. Des pluies diluviennes, comme il en existe encore dans la forêt amazonienne, des inondations et des tempêtes ont modelé le paysage. Ainsi naquit le Rio Grande el Mar Dulce : l’Amazone.

Les sédiments, charriés depuis les Andes par l’incroyable masse d’eau du système amazonien, particulièrement abondante à la fonte des neiges, et déposés à l’endroit où l’eau douce rencontre la mer, ont formé l’immense île de Marajó. Au cours des millénaires, l’érosion en amont et le dépôt d’alluvions en aval ont constamment déplacé cette terre vers l’Atlantique, un processus qui se poursuit actuellement.

Pour gagner la mer, le fleuve a dû faire passer ses eaux de part et d’autre de cette terre. Aujourd’hui, elles coulent au travers de la partie sud-ouest de l’île, par des canaux et des fossés appelés furos et estreitos, ainsi que le Canais de Breves (le Canal de Breves, une des grandes villes de la région).

Marajó est en fait un immense et pittoresque labyrinthe aquatique en perpétuel changement, en perpétuel devenir. Les eaux du Rio Tocantins, dernier grand affluent de la rive droite de l’Amazone, minent le sol depuis toujours, créant continuellement de nouveaux canais. Certaines parties ont ainsi été complètement coupées de la grande île. Le flux et le reflux de la marée, dont les effets sont perceptibles jusqu’à 1 200 km en amont, ont également joué un rôle dans la formation de ce dédale.

C’est ainsi qu’a été créé L’Estreito de Breves, la seule voie navigable par les navires océaniques qui peuvent remonter 3 000 km en amont. Ce canal, situé au sud-ouest de l’île, est le seul véritable lien avec le continent. A cet endroit, le Tocantins se jette dans le bras le plus septentrional de l’Amazone, appelé ici Rio Para, et leurs eaux mêlées rejoignent l’Atlantique. Au nord, l’embouchure de l’Amazone est appelée Baia do Vieira Grande, ses deux principales ramifications sont le Canal Perigoso et le Canal do Sul (le Canal périlleux et le Canal du sud).

Les noms des innombrables chenaux qui s’entremêlent sur Marajó rappellent que de nombreuses tribus indiennes vivaient autrefois ici; parmi celles-ci, les Anajás, les Araraquaras, les Atatás, les Atuás, les Camarás, les Cajuúbas, les Camutíms, les Canaticús, les Charapucús, les Curuacás, les Mapuás, les Muanás, les Paracuaris, les Pracuúbas et les Tamaquarís. Ces aborigènes connaissaient parfaitement l’enchevêtrement des canaux qui caractérise l’embouchure de l’Amazone.

Mais toute magnifique qu’elle est, Marajó a un aspect déplaisant pour l’homme. Son point culminant n’est qu’à 15 m au-dessus du niveau de la mer et, durant les 5 mois de la saison des pluies, une grande partie de l’île est inondée. Les Indiens contournèrent cette difficulté en construisant leurs maisons sur pilotis, c’est toujours ainsi que sont bâtis les habitations et les appontements. Le seul moyen de transport est le bateau. A la saison sèche (de mai à novembre environ), en revanche, la plupart des canais et des igarapés (ruisseaux) sont à sec et les chevaux et les 4 x 4 remplacent les pirogues.

Les aborigènes

Les plus connus des Indiens ayant vécu sur l’île sont les Aruãs, célèbres pour leur poterie très raffinée dont quelques objets sont arrivés jusqu’à nous. Avec les Anajás, les Guajarás, les Jurunas, les Mapuás, les Mamaiaucás et les Sacarás, ils formaient la grande famille des Aruaks ou Aruaques. Les Portugais les baptisèrent du nom générique de Nhengaíbas (un terme dont on ne connaît pas la signification exacte) car chaque tribu parlait son propre dialecte que les colons étaient bien incapables de distinguer, n’en comprenant aucun ! La culture et les traditions aussi changeaient d’un groupe à l’autre.

On suppose que les Aruãs ont été chassés de l’île antillaise de Lucaias par les Indiens Caraibas il y a plusieurs siècles et que leurs pirogues ont touché terre à Marajó après une périlleuse navigation en pleine mer. Ils s’y sont établis et y ont développé la céramique avec un art consommé. Le mystère des dessins géométriques tracés sur les pots de terre n’a jamais été percé, le secret des artistes a disparu avec eux. La plupart des trésors des Aruãs sont conservés dans des musées européens et américains et au Goeldi Museum de Belém. Nombre de bols, pots, cruches, assiettes, gobelets et igaçabas (urnes funéraires) ont été exhumés au cours des 150 dernières années et il ne fait aucun doute que d’autres sépultures attendent toujours d’être découvertes à Marajó.

On pense que la poterie et la décoration étaient l’apanage des femmes. Beaucoup d’objets sont ornés de lignes nettement tracées, de croix, de triangles ou encore de poissons, d’oiseaux, d’yeux, de grenouilles, de serpents, d’araignées, de haches et d’arcs, mais nous n’avons aucune idée de la signification de ces dessins. Les Aruãs ont laissé le plus prodigieux trésor archéologique de tout le bassin de l’Amazonie. Aucune autre des quelques 500 tribus de la région n’a atteint une telle perfection ; seules la culture pré-inca et celle des Indiens des hauts plateaux ont produit des œuvres comparables.

Les igaçabas sont toujours trouvés dans des tumulus de terre noire, ce qui semble indiquer une relation avec le grand groupe de tribus sud-américaines que l’on appelle les “bâtisseurs de tumulus”. De nombreux cerâmios, nom donné par l’anthropologue Domingos Soares Ferreira, fondateur du musée Goeldi, à ces tumulus, ont été découverts, dont plus de 40 sur les rives du Rio Camutín. Les plus connus et les mieux conservés se trouvent sur la berge est du Lago Arari, près de l’embouchure de l’Igarapé das Almas (le ruisseau des âmes). Ce site est appelé Ilha de Pacoval, bien que ce ne soit pas une île, du moins pas à la saison sèche. Pour les gens du cru, ilha désigne parfois un bouquet de palmiers dont seules les cimes sont émergées en période de crue, ce qui est le cas à cet endroit.

Les Aruãs, comme toutes les autres tribus, ont complètement disparu dès le 18ème siècle et, avec eux, leur langue et les secrets de leur culture avancée. Ils ont été massacrés par les colonisateurs, décimés par les maladies de l’homme blanc ou peut-être se sont-ils évanouis dans l’immensité de la forêt amazonienne. Le dernier Aruã, un vieillard sans âge, vivait encore à Marajó en 1877. Mais il ne connaissait que quelques mots de la langue de ses ancêtres, encore étaient-ils corrompus par l’influence du portugais.

Malgré tout, un mot aruã a survécu, matamata, le nom de la bizarre tortue Chelus fimbriatus. Le mot a d’abord été adopté par les Indiens Tupís, puis par les Portugais, avant de se répandre dans le monde entier. Malheureusement, cet animal est lui-même menacé de disparition. Si cela arrive il ne restera des Aruãs que leur nom et leurs poteries.

Les premiers Européens

Officiellement, le navigateur espagnol Vincente Yañez-Pinzón fut le premier Européen à atteindre Marajó. Il a débarqué à Porto Seguro, état de Bahia, le 21 avril 1500, après avoir mouillé sur les côtes de l’île en février. Dans son journal de bord, il évoque “La boca de Rio Grande el Mare Dulce que sale quaranta leguas en el mar com la aqua dolce” (l’embouchure du Rio Grande, la mer d’eau douce, dont les eaux s’avancent jusqu’à 40 lieues en mer). Mais un document navarrais “Viagens de Américo Vespúcio” établit que celui-ci a visité une grande île au sud de l’équateur en 1499 et qu’il y a reçu l’hospitalité des Aruãs. Malgré tout, le crédit de la découverte revint à Pinzon. Marajó fut d’abord baptisée Ilha Grande de Joanes (pour Yañez),avant que le nom aruã ne soit remis en usage

Lors de la séparation des royaumes espagnol et portugais, vers 1640, les Aruãs étaient toujours les maîtres incontestés de Marajó et entretenaient de bonnes relations avec les Hollandais qui avaient construit un fort à Belém, sur la rive opposée du Tocantins. Les Portugais, considérant qu’il s’agissait d’une insulte à leur roi et à l’église catholique, massacrèrent les Hollandais et, par la suite, les Anglais et les Français. Le 23 décembre 1655, ils se proclamèrent propriétaires de l’île et fondèrent la Capitania da Ilha Grande de Joanes. Antonio de Souza Macedo fut nommé baron de l’île, mais il échoua dans sa tentative de colonisation. Comme le rappelle un chroniqueur anonyme : “Dès le début, et pendant longtemps, l’archipel fut le théâtre d’affrontements sanglants. Plusieurs nations entreprirent d’exterminer les indigènes. Des armées portugaises entières, sans compter une escadre armée de 130 canons, furent mises en déroute par les Indiens”. La pacification, longtemps espérée, ne fut achevée que lors de la venue du Père jésuite Antonia Vieira, en 1659. Ce n’est que grâce à la christianisation que les Portugais purent enfin s’établir à Marajó et entreprendre la conquête de l’Amazonie.

Les campos

Environ 23 000 km2 de l’île sont constitués de campos (prairies) ce qui en fait une région idéale pour les bovins. Francisco Rodriguez Pereira, ébéniste portugais, fut le premier à pressentir le développement possible de cet élevage et à saisir sa chance. Il fonda la première fazenda sur les rives du Rio Arari en 1680 et importa son bétail des îles du Cap Vert (voir ag 5A). Au début du 18ème siècle, le clergé romain commença lui aussi à construire des fermes, bientôt imité par les Jésuites et les Carmélites. En 1746, il y avait déjà 480 000 têtes de bétail dans les campos de Marajó. Cet élevage avait pris une telle ampleur qu’il fallut déporter des esclaves d’Afrique car les Indiens, peuple forestier, refusaient de travailler dans les champs.

Quand, le 2 juin 1758, le roi Don José I du Portugal chassa les Jésuites de l’état de Pará (où se trouve Marajó) et confisqua leurs 60 000 bovins et quelques-unes des meilleures pâtures de l’île, il n’avait aucune idée des conséquences de sa décision. Les nouveaux responsables ne connaissaient rien à l’élevage, pas plus que les fonctionnaires et autres “huiles” du Pará qui les remplacèrent et les fazendas des Jésuites tombèrent en ruines. Mais les membres de l’Ordre de la Merci, propriétaires de la plupart des fazendas, continuèrent l’élevage avec succès jusqu’à ce qu’en 1795 le pape Pie VI rappelât tous ces religieux au Portugal. Les fermes et le bétail devinrent propriété de l’état et le restèrent pendant près d’un siècle. En 1895, le gouvernement vendit toute la terre à des intérêts privés, la Sociedade Pastoril de Marajó fut fondée et, depuis lors, l’élevage des bœufs, des buffles d’eau importés d’Afrique et d’Inde, et des chevaux n’a pratiquement pas évolué. La Sociedade existe toujours.

La forêt et la végétation

Aujourd’hui, comme par le passé, le sud-ouest de l’île est couvert d’une dense forêt pluviale, essentiellement primaire, qui cède la place sans transition aux campos de l’est. Les près de 26 000 km2 boisés, sillonnés de furos, igarapés, canais et varzeas (zones inondables), sont tout à fait typiques de l’Amazonie. Hevea brasiliensis croît ici à l’état sauvage et des plantations furent créées dès 1840, mais le caoutchouc n’est plus récolté, ce n’est plus rentable. En revanche, l’exploitation du palmier à huile se poursuit, ainsi, malheureusement, que l’abattage des essences dures amazoniennes très recherchées, comme l’acapu, le cedro, le jaruba, l’angelim, le baruci, l’ipê, l’andiroba, le maçaranduba, le pau-marfim, l’itaúba et le cumarú.

De même que dans toutes les parties de l’Amazonie, la richesse de la flore est stupéfiante. Elle fournit aux humains l’huile de nombreuses graines, des fruits sauvages tels l’açaí, le bacaba, le buriti, le patauá et le pupunha et, chose parfois oubliée mais actuellement très à la mode, une grande quantité de plantes médicinales. Marajó abrite l’ipecacunha, le copaiba, le salsaparrilha, le tingui, l’assacu, le canambi, le timbó, le mucuracaá, l’urucu et bien d’autres. Des plantes qui sont désormais à l’origine de médicaments utilisés dans le monde entier.

Cette liste de végétaux utiles à l’homme ne saurait être complète sans le palmito, dont le cœur est une délicatesse appréciée sous toutes les latitudes. Malheureusement, comme cela s’est déjà produit autour de Belém, ces palmiers ont été abattus sans discrimination et sans que l’on songe à replanter. Partout dans le monde, des forêts entières ont disparu, en sera-t-il de même à Marajó ? L’équipe d’ag souhaite sincèrement que l’homme réfléchira à deux fois avant d’entreprendre une telle destruction.

Les moyens de transports sont radicalement différents que l’on soit en plaine ou en forêt. Dans les campos, on se déplace à pied, à cheval ou en char à bœuf (il n’y a de routes à Marajó que dans les principales villes), mais dans la selva, les pirogues, bateaux à moteur ou lanchas (bateaux habitables) permettent seuls de circuler. D’ailleurs, les lanchas sont le principal véhicule de toute l’Amazonie.

Reptiles, amphibiens, mammifères et chasse

Les publications concernant les animaux de Marajó sont rares. La faune est fondamentalement celle de l’Amazonie et on ne connaît pas d’espèce endémique. Ici, comme dans le reste de l’Amazonie et partout dans le monde, les crocodiles sont rares, ils ont été massacrés pour leur peau. On trouve néanmoins deux espèces : le caïman commun (Caiman crocodilus crocodilus) et le caïman noir (Melanosuchus niger). Quelques iguanes (Iguana iguana) sont encore présents mais, si rien ne change, plus pour longtemps. Les photos présentées ici illustrent les problèmes rencontrés par ces grands lézards. Ils sont chassés et massacrés sans merci. “Nous aussi devons vivre”, telle est l’excuse. Leurs peaux sont vendues aux tanneries pour faire des chaussures, des ceintures et d’autres articles de maroquinerie (les bikinis et les jupes sont à nouveau à la mode), des spécimens empaillés sont proposés dans les boutiques de “souvenirs”. La viande est vendue au marché et consommée. Elle est moins chère que le bœuf et, après tout, cela ne coûte qu’un peu de temps (ou une cartouche)…

Les grenouilles et les serpents sont moins menacés mais la plupart des îliens – comme tous les Brésiliens – pensent que les seuls bons animaux sont les animaux morts ! (les citadins ne sont généralement pas de cet avis, mais ce ne sont pas eux qui massacrent la faune). L’anaconda (Eunectes murinus), le plus grand serpent de la planète, vit couramment, en fait presque toujours, dans l’eau. Il n’est généralement pas chassé, à la différence des autres animaux.

Parmi les mammifères, les renards crabiers (Dusicyon thous) sont assez communs, les onças (jaguars, Panthera onca) et les maracajás (chats sauvages) peuvent parfois être vus filant dans la forêt, où l’on aperçoit aussi divers singes et des tamanduas (fourmilier arboricole,

Tamandua tetradactyla). Le lamantin de l’Amazone (Trichechus inunguis) a, hélas, certainement disparu. Les gens de la région ne l’ont vu qu’occasionnellement au cours des dernières décennies (voir ag 6A). Le lamantin d’Amérique du Nord (T. manatus manatus) fréquente de temps à autre l’embouchure et la côte orientale de l’île. Le dauphin rose de l’Amazone (Inia geoffrensis) est en revanche assez courant. Le cabiai

(Hydrochoerus hydrochaeris), le plus grand rongeur du monde, est chassé sans répit. Il est, lui aussi, une “viande bon marché”. D’autres petits rongeurs, tels les cotias et les pacas (Cuniculus paca) ne sont pas l’objet d’une traque systématique, mais ils finiront pourtant à la casserole si leur route croise celle d’un chasseur.

L’avifaune

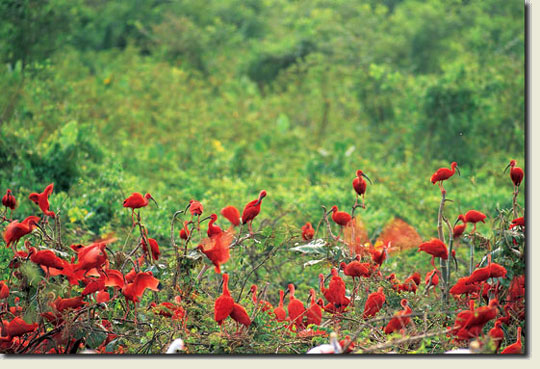

Marajó est un véritable paradis pour les oiseaux, un sanctuaire qui accueille des espèces extraordinaires.

Lorsque l’”hiver” arrive à sa fin et que l’été (la saison sèche) commence, les bois et les prés se parent de couleurs éclatantes. Le ciel devient écarlate lorsque passent les ibis rouges (Eudocimus ruber), blanc avec les vols de grandes aigrettes (Casmerodius albus, autrefois Egretta alba) et incarnat avec les spatules roses (Ajaia ajaia). Des centaines d’espèces survolent l’île ou s’y reposent au cours de leur migration vers les lieux de nidification. Des centaines de milliers d’oiseaux de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel font du paysage une peinture qu’aucun humain ne saurait imaginer.

Les merveilleuses photos de ces pages, signées Roger Leguen, donnent un aperçu de cet éden ornithologique et de la Fazenda Santa Maria du littoral nord de l’île. Seule la réalité peut surpasser la beauté de ces images.

Les poissons

A Marajó l’eau et la terre sont intimement et inextricablement mêlées, cela explique la richesse de l’ichtyofaune, notamment dans les lacs, dont le Lago Arari est le plus grand et le mieux connu. Il occupe le centre géographique de l’île et s’étire du nord au sud sur 120 km. De nombreuses rivières, d’importance variable, s’y jettent ou s’en échappent, la plus grande est le Rio Arari. Ce dédale de cours d’eau apporte au campos une humidité permanente.

Après l’élevage, la pêche est la principale source de revenus des caboclos. Chaque matin, ils apportent leurs prises de la nuit au Ver o peso de Belém, le marché aux poissons le plus connu de toute l’Amazonie. Les pescadores des villages de Genipapo et de Santa Cruz, sur les rives du Lago Arari, perpétuent les traditions ancestrales. Ils pêchent de septembre à la fin de la saison sèche (décembre – janvier), moment du frai et de la montée des eaux qui inonde la selva et les campos et leur interdit de poursuivre cette activité. La plus grande partie de Marajó est alors sous les eaux et il n’est pas rare que du bétail se noie et que les maisons sur pilotis soient emportées par les crues. Plus personne ne pêche dans toute l’Amazonie et le règne de la nature sauvage revient.

La variété des espèces est inimaginable. Les principaux poissons de bouche sont les pescadas (des

poissons marins qui remontent les cours d’eau), le tucunaré (Cichla sp.), le traira (Hoplias malabaricus), l’acari (l’oscar, Astronotus ocellatus), l’aruãna (l’arowana, Osteoglossum bicirrhosum), l’aracu, l’apaiarí, le mandí (Pimelodus cf. blochi), le tainha, le tambaquí (Colossoma brachyponum) et le piranha (Serrasalmus sp.). La plupart des noms vernaculaires sont d’origine indienne.

Les Aruãs ne pêchaient qu’avec un arc et des flèches. Ils utilisaient une flèche différente pratiquement pour chaque espèce. Pour le pirarucú (Arapaima gigas), le plus grand poisson d’eau douce du monde, ils façonnaient des lances de bois dur. Les caboclos utilisent surtout la tarrafa (l’épervier), l’arpão (un harpon), le rede (une senne) et des nasses. Les plus élaborées sont les cacuris. Ces grands pièges en forme de cœur, qui comprennent des parties mobiles très ingénieuses et fonctionnent aussi bien au flot qu’au jusant, sont une merveilleuse invention des pêcheurs de Marajó. Ces hommes sont si fiers de leurs cacuris qu’ils leur ont dédié une chanson : “Casamento e como cacuri : Quem esta fora que entra, Quem esta dentro que sai…” (Le mariage est comme un cacuri : ceux qui sont en dehors veulent y entrer, ceux qui sont en dedans veulent en sortir…).

Il existe aussi un grand nombre de petites espèces, dont certaines sont capturées en saison sèche pour l’exportation vers le marché aquariophile mondial. L’un des plus extraordinaire est le poisson-couteau électrique, Apteronotus albifrons, qui est capable de se mouvoir en arrière. A l’exception d’un cercle blanchâtre autour du pédoncule caudal, qui disparaît avec l’âge, et d’une barre longitudinale de même couleur sur le front, il est entièrement noir. C’est pour cette raison que les Américains l’appellent black ghost (fantôme noir). D’ailleurs ils sont nocturnes, peut-être pour se protéger des prédateurs qui les apprécient fort et qui sont généralement diurnes. Ils pondent, nuitamment encore, dans toutes sortes d’anfractuosités. Les pêcheurs les capturent de nuit, utilisant une puissante lampe pour les faire sortir des troncs creux et des crevasses des rochers où ils se réfugient.

Les gymnotiformes, auxquels appartient Apteronotus albifrons, possèdent un sixième sens. Ils sont en effet capables d’émettre des décharges électriques de faible voltage et, chez la plupart des espèces, de haute fréquence. Chez le gymnarque (Gymarchus niloticus), une espèce africaine, le courant généré est d’une fréquence remarquablement stable. Il y a un peu plus de 15 ans, cette caractéristique a été mise à profit par le Pr. A. Florion, de l’Aquarium Tropical de Nancy, pour piloter une horloge électronique, le signal électrique du poisson remplaçant les vibrations du quartz. Plus récemment, ce chercheur a participé à la mise au point d’un bio-détecteur de pollution utilisant A. albifrons. Les signaux électriques d’un groupe de ces poissons, dont certains capturés par l’auteur, sont analysés en continu par un ordinateur. L’apparition d’un toxique quel qu’il soit, même à très faible dose, dans l’eau alimentant les aquariums en circuit ouvert, se traduit par une altération des signaux. L’ordinateur déclenche alors l’alerte. Le système est breveté et commercialisé. A Nancy, et peut-être bientôt dans le monde entier, on ne peut boire l’eau du robinet qu’avec l’aval d’un petit poisson amazonien.

A. albifrons possède des yeux, mais il semble qu’ils lui soient peu utiles. Le flux électrique, émis par des cellules nerveuses modifiées, est déformé par les obstacles rencontrés et capté par des organes électrorécepteurs qui permettent à l’animal de connaître son environnement, même s’il n’y a aucune visibilité. (Pour de plus amples informations sur les poissons électriques, voir ag 1A).

Le muçum (Synbranchus marmoratus) est un autre poisson peu banal ; il dépasse un mètre de long et vit dans les marais, construit un nid de bulles, dans lequel la femelle dépose les œufs qu’elle garde ensuite. Il y a aussi le dipneuste (Lepidosiren paradoxa) qui s’enfouit dans la vase afin de survivre à la saison sèche. Quelques characoïdes font de même.

Il y aurait bien d’autres espèces intéressantes à évoquer, malheureusement, dans une revue, la place est comptée. Il n’en est heureusement pas de même à Marajó. Cette île fluviale est une merveille que peu de gens connaissent, un paradis pour la vie sauvage que nous nous devons de préserver pour les générations futures.

Texte : Heiko Bleher et la rédaction d’ag., encadré sur l’ibis rouge : Roger Leguen.

Photos : Roger Leguen, Burkhard Kahl

Dessins : archives d’ag.

This post is also available in: Anglais Italien Allemand Espagnol Português